放射性廢液衰變池是醫院核醫學科及核能利用領域中不可或缺的重要設施,它主要用于收集、儲存和處理放射性廢液,確保放射性物質在達到安全水平后排放,從而保護環境和人類健康。以下是對放射性廢液衰變池的詳細闡述,內容不低于1000字。

一、定義與功能

放射性廢液衰變池是一種專門設計的儲存和處理設施,其主要功能是接收來自核醫學科室、核能實驗室或核設施等產生的放射性廢液。這些廢液中含有放射性同位素,具有潛在的輻射危害。通過利用放射性物質的半衰期原理,衰變池使廢液中的放射性物質自然衰變至安全水平,再經過檢測和確認后,方可進行排放或進一步處理。

二、設計與建造

1. 材質與結構

衰變池通常由鋼筋混凝土、不銹鋼或其他耐腐蝕材料建造而成,以確保其堅固耐用且能承受放射性物質的侵蝕。池子內部通常被分為多個隔間或槽體,以便根據放射性核素的半衰期長短進行分類儲存和處理。此外,衰變池還配備有進水管、出水管、導流墻、覆蓋層等輔助設施,以確保廢液能夠順利流入和流出,并防止短路和泄漏。

2. 容量與布局

衰變池的容量應根據實際需求進行設計,充分考慮醫院或核設施的規模、日常產生的廢液量以及應急處理需求。一般來說,衰變池會設置多個槽體,并采用并聯或串聯的方式布置,以便提高容積使用率和周轉率。同時,為了滿足不同放射性核素的處理需求,還可以設置長半衰期組和短半衰期組等分類儲存區域。

3. 防護與安全

衰變池在設計和建造過程中必須嚴格遵守輻射防護和安全標準。這包括采用足夠的屏蔽材料(如鉛板、混凝土等)來降低輻射水平;設置有效的密封系統來防止放射性物質泄漏;配備輻射監測裝置來實時監測廢液中的放射性水平等。此外,衰變池周圍還應設置防護欄、警示標識等安全措施,以確保工作人員和公眾的安全。

三、使用與管理

1. 操作流程

放射性廢液衰變池的使用應遵循嚴格的操作流程。首先,廢液需經過預處理(如過濾、中和等)后,方可排入衰變池。然后,根據放射性核素的半衰期長短,將廢液分類儲存于相應的槽體內。在儲存過程中,應定期監測廢液中的放射性水平,并記錄相關數據。當廢液中的放射性物質衰變至安全水平后,經檢測確認無誤后,方可進行排放或進一步處理。

2. 維護保養

衰變池的維護保養是確保其長期穩定運行的關鍵。這包括定期檢查和維護衰變池的密封性能、控制系統、監測裝置等關鍵部件;及時清理和消毒池體內部及周圍環境;記錄并保存相關數據和記錄等。此外,還應定期對衰變池進行性能評估和安全檢查,以確保其符合相關標準和要求。

3. 排放管理

放射性廢液的排放必須嚴格遵守國家和地方的相關法規和標準。在排放前,應對廢液進行充分的衰變處理和檢測,確保其放射性水平低于排放標準。同時,還應制定詳細的排放計劃和應急預案,以應對可能出現的異常情況。在排放過程中,應嚴格控制排放量和排放速度,確保不對環境造成污染和危害。

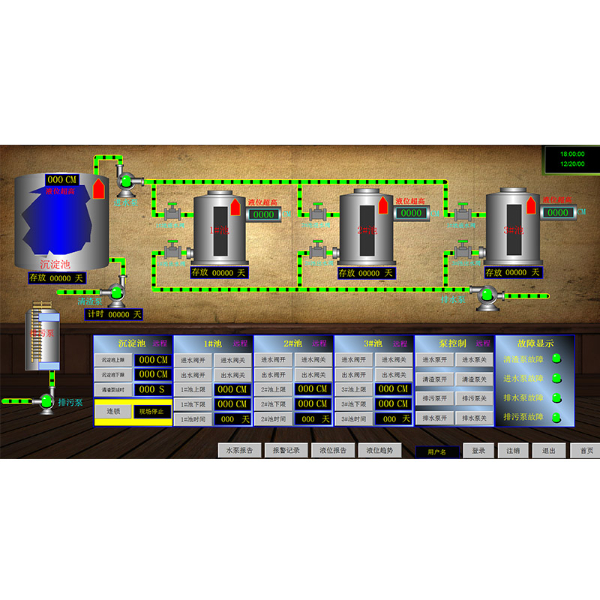

四、智能化與自動化

隨著科技的不斷發展,放射性廢液衰變池也逐步向智能化和自動化方向發展。例如,通過引入PLC控制系統、在線監測裝置和自動取樣檢測裝置等先進設備,可以實現對衰變池運行狀態的實時監控和自動控制;通過遠程監控和數據分析技術,可以及時發現并處理潛在的安全隱患和異常情況;通過智能化管理系統和數據分析平臺等工具,可以優化衰變池的運行效率和管理水平。

五、結論

放射性廢液衰變池作為醫院核醫學科及核能利用領域中的重要設施之一,在保障放射性廢物安全處理、儲存和排放方面發揮著至關重要的作用。通過嚴格遵守相關標準和要求、采用先進的設計和建造技術、加強使用與管理以及推動智能化和自動化發展等措施,可以確保放射性廢液衰變池的長期穩定運行和安全性。